如何易水上下一句,如何易水上的下一句是什么

如何易水上下一句,如何易水上的下一句是什么

本文目录

1.如何易水上的下一句是什么 2.风萧萧兮易水寒的下一句是什么意思 3.人在水上游下一句是什么 4.半卷红旗临易水下一句

如何易水上的下一句是什么

是 未歌先泪垂

这是唐代贾岛的作品,诗中引用了荆轲易水送别的典故,具体内容详见下面吧。

诗的大意是:壮士从未悲伤过,悲伤的只是没有了归期。为什么在易水边上,没有唱歌就已经哭泣了呢?

整首诗表达了诗人对历史人物荆轲的哀悼。

【杂曲歌辞·壮士吟】

贾岛

壮士不曾悲,悲即无回期。

如何易水上,未歌先泪垂。

荆轲(? – 前227)

据说本是齐国庆氏的后裔,战国末期人,人称庆卿,后迁居卫国,始改姓荆。他喜好读书击剑,曾向卫元君游说,不为所用。秦王政六年(前241),秦取卫濮阳(今河南濮阳西南),作为秦东郡的治所,将卫元君迁至野王(今河南泌阳),成为秦的附庸。荆轲于是到四方游历,结识了许多豪杰志士。在榆次,他与盖聂讨论剑法,话不投机,盖聂怒目而视,他就扬长而去。在邯郸,他与鲁句践奕棋赌博,争棋路,鲁句践对他加以呵斥,他仍是不予计较,悄然离去。随后,荆轲来到燕国,与当地的狗屠夫和擅长击筑的高渐离交上了朋友。荆轲喜好喝酒,整天与狗屠夫、高渐离一起在街市喝酒,然后,高渐离击筑,他和着乐声唱歌,唱着唱着就哭起来了。田光也与荆轲成为至交,知道他并非等闲之辈。

田光决定以自己的生命来激励荆轲为太子丹效力,对荆轲讲了将他推荐给太子丹的事,希望他能很快到太子宫去,说完就自杀而亡。荆轲见太子丹,告诉他田光已死。太子丹再三跪拜,泪流满面,后悔不迭。太子丹对荆轲说:“秦王要兼并天下之地,臣服海内之人,贪婪至极。现在,秦国已经灭了韩国,又南伐楚,北讨赵。赵国支持不住,肯定要降秦,接下来就是燕国了。燕国力弱民少,根本不是秦国的对手。而各诸侯国害怕秦王,又不敢合纵。我私下以为,如果有一位勇士出使秦国,以重利相诱,劫持秦王,迫使他全部归还诸侯的土地,那当然最好不过了。如若不行,干脆杀了他,然后乘其内乱,诸侯合纵,一定能打败秦人。只是我至今还不知道派谁合适,请荆轲帮我留意。”荆轲思忖再三,回答道:“这是国家大事,我才干驽下,恐怕不能胜任。”太子丹急忙叩头,再三请求他不要推辞。荆轲终于答应了,太子丹马上尊荆轲为上卿,安排他住在最好的房舍里,每天去问安,供给他三牲具备的饮食,送给他各种珍宝,车骑美女由他随意享受。

秦王政十九年(前228),秦将王翦率兵破邯郸,俘赵王迁,随即北进,兵临易水,作攻燕的准备。太子丹见情况已万分危急,就催促荆轲上路。荆轲说:“要到秦国去,必须有信物,否则秦王不会相信。秦国以金千斤和邑万家悬赏缉拿樊将军,希望给我樊将军的首级与燕国督亢的地图,拿去进献,秦王一定会高兴地接见我,我这才能实现计划。”太子丹说:“樊将军在危难之际来投奔,我不忍心杀他。请你另想办法。”荆轲见此,就自己去见樊于期,说:“秦国也太狠毒了,把将军的父母宗族都戮没,又以重金大邑求购将军的首级。将军怎么办?”樊于期仰天长叹,流着泪说:“我恨透了秦王,只是不知怎么办。”荆轲就说:“我有办法既能为将军报仇,又能解燕国的忧患。”“什么办法?”“希望能得到将军的头颅,拿去献给秦王。在秦王见臣时,臣左手揪住他的袖子,右手持刀刺进他的胸膛。将军觉得如何?”樊于期知道自己的仇能报了,毅然自刎。太子丹听到消息,急忙赶来,伏尸痛哭,然后将樊于期的头颅装进一只匣子里。

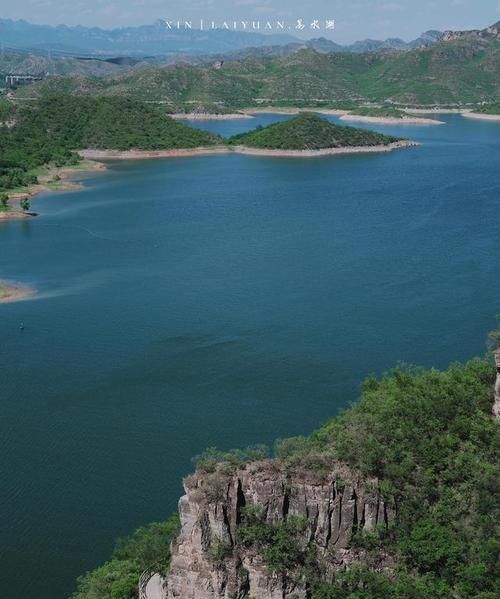

荆轲带了一把涂满剧毒药物的匕首,以十三岁就杀人不眨眼的勇士秦舞阳作为副使,从蓟都(今北京)出发。太子丹和宾客都穿了白衣服为他送行。到了易水边上,祭了道路之神,就要上道了。高渐离击筑,荆轲和着筑声唱起了变征之歌,人们无不涕泪交加,痛切异常。荆轲唱道:“风萧萧啊,易水寒;壮士一去啊,不复还!”乐调由凄厉变为悲壮,送行的人都怒发冲冠、热血沸腾。荆轲毅然登车西去。

到秦以后,荆轲给秦王宠臣中庶子蒙嘉送了千金的厚礼,请其向秦王禀报燕使前来进献樊于期头和督亢地图的消息。秦王政大喜,穿了朝服,设九宾的隆重礼节,在咸阳宫接见燕使者。荆轲捧着装有樊于期头的匣子,秦舞阳捧着装地图的匣子,走了进来。到了宫殿台阶前,秦舞阳突然吓得变了脸色,大臣们都感到奇怪。荆轲笑着看了秦舞阳一眼,说道:“北方蛮夷小人,从来没有见过天子,所以害怕了。请大王原谅。”秦王对荆轲说:“把秦舞阳捧的地图拿来。”荆轲送上地图,秦王打开地图,一把匕首露了出来。荆轲左手揪住秦王的袖子,右手拿起匕首就向秦王胸部刺去。秦王一惊,站了起来,挣断了衣袖。秦王想拔剑,剑太长,又硬,一下子拔不出来。荆轲追刺秦王,秦王绕着柱子跑。大臣们一时都惊愕得不知所措,而带有武器的侍卫郎中又都在殿下,没有诏谕不能上殿。情况太突然,来不及召郎中上殿,所以荆轲还在追逐秦王。侍医夏无且首先清醒过来,提起手上的药袋就向荆轲砸去,其他人叫喊道:“大王背剑!”秦王猛地将剑转到背后,拔出剑就将荆轲的左腿砍断。荆轲跪在地上,将匕首用力投向秦王。秦王一闪,匕首嵌在了铜柱上。秦王将荆轲连砍八剑。荆轲倚着柱子大笑,说:“我之所以没有成功,是想生擒你,以迫使你将诸侯的土地退还。”郎中们冲上殿,将荆轲杀死。

秦王政愤怒地下诏,增兵遣将,由王翦统帅伐燕。二十一年(前226),攻克燕都蓟,燕王和太子丹退保辽东,秦将李信紧追不舍。代王嘉致信燕王喜,说道:“秦军之所以追得这么紧,是想得到太子丹。如果大王能杀了太子丹献给秦王,燕国就能保住。”太子丹逃到衍水(今辽宁太子河)上,燕王派人斩了太子丹的头颅献给秦,但秦军并没有停止进攻。二十五年(前222),秦将王贲攻取辽东,俘燕王喜,燕国灭亡。

风萧萧兮易水寒的下一句是什么意思

《易水歌》就两句 出自《史记·刺客列传》,全文是: “"太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。至易水之上,既祖,取道,高渐离击筑,荆轲和而歌,为变徵之声,士皆垂泪涕泣。又前而为歌曰:'风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还!'复为羽声忼慨,士皆瞋目,发尽上指冠。” 37 说《易水歌》 怎样鉴赏诗歌?作者在这里为我们作了示范。仔细阅读本文,想一想,《易水歌》中的轻轻二句,为什么能成为千古绝唱? 风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还。 荆轲以此得名,而短短的两句诗乃永垂于千古。在诗里表现雄壮的情绪之难,在于令人心悦诚服,而不在嚣张夸大;在能表现出那暂时感情的后面蕴藏着的更永久普遍的情操,而不在那一时的冲动。大约悲壮之辞往往易于感情用事,而人在感情之下便难于辨别真伪,于是字里行间不但欺骗了别人,而且欺骗了自己。许多一时兴高采烈的作品,事后自己读起来也觉得索然无味,正是那表现欺骗了自己的缘故。《易水歌》以轻轻二句遂为千古绝唱,我们读到它时,何尝一定要有荆轲的身世。这正是艺术的普遍性,它超越了时间与空间而诉之于那永久的情操。 “萧萧”二字诗中常见。古诗:“白杨多悲风,萧萧愁杀人。”“风萧萧”三字所以自然带起了一片高秋之意。古人说“登山临水兮送将归”,而这里说:“壮士一去不复还”,它们之间似乎是一个对照,又似乎是一个解释,我们不便说它究竟是什么,但我们却寻出了另外的一些诗句。这里我们首先记得那“明月照积雪”的辽阔。 “明月照积雪”,清洁而寒冷,所谓“琼楼玉宇,高处不胜寒”。《易水歌》点出了寒字,谢诗没有点出,但都因其寒而高,因其高而更多情致。杜诗说“风急天高猿啸哀”,猿啸为什么要哀,我们自然无可解释。然而我们不见那“朔风劲且哀”吗?朔风是北风,它自然要刚劲无比,但这个哀字却正是这诗的传神之处。那么壮士这一去又岂可还乎?一去正是写一个劲字,不复还岂不又是一个哀字?天下巧合之事必有一个道理,何况都是名句,何况又各不相关。各不相关而有一个更深的一致,这便是艺术的普遍性。我们每当秋原辽阔,寒水明净,独立在风声萧萧之中,即使我们并非壮士,也必有壮士的胸怀,所以这诗便离开了荆轲而存在。它虽是荆轲说出来的,却属于每一个人。“枯桑知天风,海水知天寒”,我们人与人之间的这一点知,我们人与自然间的一点相得,这之间似乎可以说,又似乎不可以说,然而它却把我们的心灵带到了一个更辽阔的世界去。那广漠的原野乃是生命之所自来,我们在狭小的人生中早已把它忘记,在文艺上乃又认识了它,我们生命虽然短暂,在这里却有了永生的意味。 专诸刺吴王,身死而功成,荆轲刺秦王,身死而事败。然而我们久已忘掉了专诸,而在赞美着荆轲。士固不可以成败论,而我们之更怀念荆轲,岂不正因为这短短的诗吗?诗人创造了诗,同时也创造了自己,它属于荆轲,也属于一切的人们。 1 选自《唐诗综论》(人民文学出版社1987年版)标题为编者所加。 2〔荆轲(?—前227年)〕战国卫人(今河南北部)。称荆卿,又名庆卿。为燕太子丹客卿。受命赴秦刺秦王,事不成而被杀。《战国策·燕策三》:“荆轲将入秦,燕太子丹及众宾客白发冠而送之。至易水上,高渐离击筑,荆轲和而歌曰:‘风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还。’” 3〔白杨多悲风,萧萧愁杀人〕汉《古诗十九首·去者日以疏》中句子。 4〔“登山临水兮送将归”〕《楚辞·九辨》中的句子。 5〔“明月照积雪”〕南朝 谢灵运《岁暮》诗句“明月照积雪,朔风劲且哀”。〔“风急天高猿啸哀”〕唐代杜甫《登高》中的诗句。 6〔枯桑知天风,海水知天寒”〕汉古诗。 7〔专诸(?—公元前515年)〕春秋时吴国堂邑人。吴公子光(阖闾)阴谋刺杀吴王僚而自立,伍子胥荐专诸于光。僚十二年,光具酒请僚,专诸置匕首于鱼腹中,乘进献时刺僚,立死。专诸为僚之随从所杀。公子光遂自立为王。事见《史记·吴太伯世家》《史记·刺客列传》。 参考资料: ***.cn/200410/ca606363.htm 参考资料: ***/question/6422639.html

人在水上游下一句是什么

【杂曲歌辞·壮士吟】

贾岛

壮士不曾悲,悲即无回期。

如何易水上,未歌先泪垂。

半卷红旗临易水下一句

半卷红旗临易水下一句是霜重鼓寒声不起。

雁门太守行

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

白话译文:

敌兵滚滚而来,犹如黑云翻卷,想要摧倒城墙;我军严待以来,阳光照耀铠甲,一片金光闪烁。

秋色里,响亮军号震天动地;黑夜间战士鲜血凝成暗紫。

红旗半卷,援军赶赴易水;夜寒霜重,鼓声郁闷低沉。

只为报答君王恩遇,手携宝剑,视死如归。

创作背景:

关于此诗系年,有两种说法。一作说法是,此诗作于唐宪宗元和九年(814年)。当年唐宪宗以张煦为节度使,领兵前往征讨雁门郡之乱(振武军之乱),李贺即兴赋诗鼓舞士气,作成了这首《雁门太守行》。

另一种说法,据唐张固《幽闲鼓吹》载:李贺把诗卷送给韩愈看,此诗放在卷首,韩愈看后也很欣赏。时在元和二年(807年)。

中国古代散文学会常务理事朱世英则从有关《雁门太守行》这首诗的一些传说和材料记载推测,认为此诗可能是写朝廷与藩镇之间的战争。李贺生活的时代藩镇叛乱此伏彼起,发生过重大的战争。如史载,元和四年(809年),王承宗的叛军攻打易州和定州,爱国将领李光颜曾率兵驰救。元和九年(814年),他身先士卒,突出、冲击吴元济叛军的包围,杀得敌人人仰马翻,狼狈逃窜。

《雁门太守行》是唐代诗人李贺运用乐府古题创作的一首描写战争场面的诗歌。此诗用浓艳斑驳的色彩描绘悲壮惨烈的战斗场面,奇异的画面准确地表现了特定时间、特定地点的边塞风光和瞬息万变的战争风云。首联写景又写事,渲染兵临城下的紧张气氛和危急形势,并借日光显示守军威武雄壮;颔联从听觉和视觉两方面渲染战场的悲壮气氛和战斗的残酷;颈联写部队夜袭和浴血奋战的场面;尾联引用典故写出将士誓死报效国家的决心。全诗意境苍凉,格调悲壮,具有强烈的震撼力和艺术魅力。

李贺(约公元791年-约817年),字长吉,“长吉体诗歌开创者。”唐代河南福昌(今河南洛阳宜阳县)人,家居福昌昌谷,后世称李昌谷,是唐宗室,唐高祖李渊的叔父李亮(大郑王)后裔。有“诗鬼”之称,是与“诗圣”杜甫、“诗仙”李白、“诗佛”王维相齐名的唐代著名诗人。有《雁门太守行》、《李凭箜篌引》等名篇。著有《昌谷集》 。

李贺是中唐的浪漫主义诗人,与李白、李商隐称为唐代三李。是中唐到晚唐诗风转变期的一个代表者。他所写的诗大多是慨叹生不逢时和内心苦闷,抒发对理想、抱负的追求;对当时藩镇割据、宦官专权和人民所受的残酷剥削都有所反映。留下了“黑云压城城欲摧”,“雄鸡一声天下白”,“天若有情天亦老”等千古佳句。

李贺的诗作想象极为丰富,经常应用神话传说来托古寓今,所以后人常称他为“鬼才”,“诗鬼”,创作的诗文为“鬼仙之辞”。有“‘太白仙才,长吉鬼才’之说。李贺是继屈原、李白之后,中国文学史上又一位颇享盛誉的浪漫主义诗人。

李贺因长期的抑郁感伤,焦思苦吟的生活方式,元和八年(813年)因病辞去奉礼郎回昌谷,27岁英年早逝。

以上就是关于如何易水上下一句 ,如何易水上的下一句是什么的全部内容,以及如何易水上下一句 的相关内容,希望能够帮到您。

-

- 芒种吃什么传统食物,24节气都吃什么美食?

-

2023-08-20 03:43:11

-

- 利马超模历届走秀(退休超模BarbaraPalvin回归网友)

-

2023-08-20 03:41:05

-

- 香菜的营养价值高,香菜是人们最熟悉不过的提味蔬菜吗

-

2023-08-20 03:38:59

-

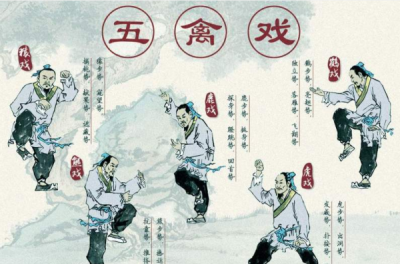

- 五禽戏先后顺序,五禽戏适合什么人练呢

-

2023-08-20 03:36:53

-

- 对联的特点屋角对什么,什么是对联 它的特点是什么

-

2023-08-20 03:34:47

-

- 正能量短句每日一句,每天一条工作正能量短句

-

2023-08-20 03:32:42

-

- 毕业赠言给老师,给老师的毕业赠言怎么写

-

2023-08-20 03:30:36

-

- 秦桧是怎样死的,大汉奸秦桧是如何卖国的?

-

2023-08-20 03:28:30

-

- 人品最差的十位演员(不傍富豪不滥情)

-

2023-08-20 03:26:24

-

- 呕心沥血的主人公是谁,呕心沥血这一典故的主人公是谁

-

2023-08-20 03:24:19

-

- 便宜又实惠的爱用品(新的成人用品零售模式)

-

2023-08-18 12:56:43

-

- 转台轴承组装(转台轴承怎么安装)

-

2023-08-18 12:54:37

-

- 现存国学大师排名(泰斗级国学大师)

-

2023-08-18 12:52:31

-

- 泰女星ann的日常生活(泰星Anne发20年前旧照)

-

2023-08-18 12:50:26

-

- 比诺亚还强的五个奥特曼(他是宇宙最强奥特曼)

-

2023-08-18 12:48:20

-

- 索尼smartwatch 2不锈钢版(索尼SmartWatch3体验时尚防水)

-

2023-08-18 12:46:14

-

- 白油漆怎么洗(清洗油漆的10个方法)

-

2023-08-18 12:44:08

-

- 纯棉衣服究竟怎么选(纯棉服装或织品的挑选和搭配)

-

2023-08-18 12:42:02

-

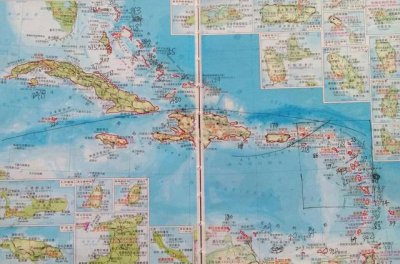

- 西印度群岛的位置在哪里(西印度群岛的岛屿)

-

2023-08-18 12:39:56

-

- 常州恐龙园惊险刺激的游乐项目(常州又一乐园走红)

-

2023-08-18 12:37:51

麦玲玲说大s面相(大s面相克夫还是旺夫)

麦玲玲说大s面相(大s面相克夫还是旺夫) 李嘉诚预言2025年房价(未来5年将迎来两个结果)

李嘉诚预言2025年房价(未来5年将迎来两个结果)