杜甫“冬至”诗三首

杜甫“冬至”诗三首

杜甫有关二十四节气的诗很多,但要说杜甫最有感而发,最偏爱的节气一定是“冬至”。诗圣杜甫围绕冬至,写过五首七律,时令虽然一致,心境却截然不同,有明朗,有愁苦,也有绵绵的诗意。不变的,却是忧国忧民的情怀。

在这里选取三首,《小至》《冬至》《至后》,分别是冬至的前一天、当天、后一天。这三首诗里面的“天时人事日相催,冬至阳生春又来”、“年年至日长为客,忽忽穷愁泥杀人”和“冬至至后日初长,远在剑南思洛阳”。都已成为描写冬至的经典诗句,脍炙人口。

《小至》

天时人事日相催,

冬至阳生春又来。

刺绣五纹添弱线,

吹葭六管动浮灰。

岸容待腊将舒柳,

山意冲寒欲放梅。

云物不殊乡国异,

教儿且覆掌中杯。

《小至》赏析:

这首诗是诗人在唐大历元年(公元766年)写的,那时杜甫在夔州生活比较安定,心情也比较舒畅。《小至》写冬至前后的时令变化,不仅用刺绣添线写出了白昼增长,还用河边柳树即将泛绿,山上梅花冲寒欲放,生动地写出了冬天里孕育着春天的景象。此刻虽身处异乡,但心情很好,教儿斟酒,举杯痛饮,反映出诗人难得的舒适心情。

《冬至》

年年至日长为客,

忽忽穷愁泥杀人。

江上形容吾独老,

天涯风俗自相亲。

杖藜雪后临丹壑,

鸣玉朝来散紫宸。

心折此时无一寸,

路迷何处是三秦。

《冬至》赏析:

这首诗作于大历二年(公元767年),比《小至》晚一年写的,但诗人的心情却完全不一样。透过《冬至》这首诗,杜甫不仅把晚年流浪生活的苦与愁刻画得淋漓尽致,更表达出对人生之路的迷茫和无所适从之感。尤其他在诗最后的悲叹棋称对人生和什涂的彻底绝望:“心折此时天一寸,路迷何处见三秦。”这两句诗竟真成为谶语,四年后的大历五年(770年)秋,59岁的杜甫买舟东下,流浪到荆楚,最后客死耒阳。有生之年,未能返回梦中呼唤了千万遍的首都长安。

《至后》

冬至至后日初长,

远在剑南思洛阳。

青袍白马有何意,

金谷铜驼非故乡。

梅花欲开不自觉,

棣萼一别永相望。

愁极本凭诗遣兴

诗成吟咏转凄凉。

《至后》赏析:

本诗虽为《至后》,但是创作年代却在前,杜甫作于广德二年(764年)流落剑南时所作的,所表达的也是思乡之愁和怀念兄弟之情,与《小至》诗很类似。不同的是《小至》颇显乐观,而《至后》则极为凄凉。

洛阳非故乡,但杜甫青少年时期是在洛阳度过的,与李白的相识也是在洛阳,因而“思洛阳”也是眷恋乡土、怀念兄弟。诗人思乡思亲之愁无以排遣,便作诗聊以藉慰,然而诗成之后却更凄凉、愁更愁!

冬至日,读诗圣的冬至诗,我们似乎更能理解这位伟大的诗人。透过这3首冬至诗,我们可以清晰地看到一位诚实、富有正义感和同情心的杜甫、一位辗转挣扎于漂泊的人生和命运旅途的杜甫。而他从希望到绝望的“冬至态度”,何尝又不是封建时代诸多正直文人的共同心声呢?

-

- 163网易免费邮箱注册指南

-

2024-11-14 17:52:19

-

- 《囧妈》配角娜塔莎火了,出场几分钟就被人记住,身材堪比超模

-

2024-11-14 17:50:13

-

- 这2种多肉傻傻分不清?5种方法教你快速区分桃蛋和桃美人

-

2024-11-14 17:48:07

-

- 成都美女患者麻醉后,手术台上被医生性侵,医生狡辩这是正常检查!

-

2024-11-12 13:46:02

-

- “广东梅州:4个心酸原因,你想要知道的真相”

-

2024-11-12 13:43:56

-

- 真丢人,潍坊村干部和妇女主任办事忘关摄像头,不雅视频流出后续

-

2024-11-12 13:41:50

-

- 赵瑞龙的扮演者冯雷,17年前曾和张涵予共同主演了一部神剧

-

2024-11-12 13:39:45

-

- 独孤皇后-大冢宰宇文护是何来头?竟能废掉三个皇帝!

-

2024-11-12 13:37:39

-

- 东莞长安莲花山郊野公园

-

2024-11-12 13:35:33

-

- 「男篮欧锦赛战报DAY1」东契奇14+10带队险胜立陶宛

-

2024-11-12 13:33:27

-

- 《虹猫蓝兔七侠传》中“七剑”是哪七把剑,你还记得清楚吗?

-

2024-11-12 13:31:21

-

- 推荐40种月季美图,娇滴滴的月季惊艳绽放

-

2024-11-12 13:29:15

-

- 七部男主比较霸道的文①,我用我的强势来爱你,不管你愿不愿意

-

2024-11-12 13:27:09

-

- 猪年说猪,还在说猪队友吗?要知道猪的智商在世界动物排名前10

-

2024-11-12 13:24:15

-

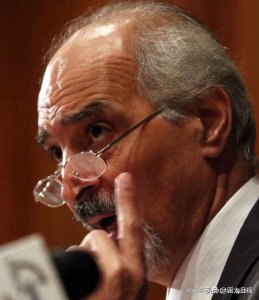

- 让弱国也有外交 记怼天怼地怼列强的叙利亚外交“老炮儿”贾法里

-

2024-11-12 13:22:09

-

- 虎牙天命杯AC组战报,Lstars火力全开,KG压线晋级

-

2024-11-12 13:20:03

-

- 1040传销老总的收入如何?是否有6位数保底工资?简直是信口雌黄

-

2024-11-12 13:17:57

-

- 罗玉凤整容后的变化

-

2024-11-12 13:15:51

-

- 比比东受辱全程绝望,事后与玉小刚诀别,是什么让她认为不配大师

-

2024-11-12 13:13:46

-

- 中国四大美女之王昭君

-

2024-11-11 13:23:33

麦玲玲说大s面相(大s面相克夫还是旺夫)

麦玲玲说大s面相(大s面相克夫还是旺夫) 老树盘根等三十六式怎么练?减肥操具体怎么做?

老树盘根等三十六式怎么练?减肥操具体怎么做?