中国神兽“獬豸”象征法律公正

中国神兽“獬豸”象征法律公正

作者 郭玉龙

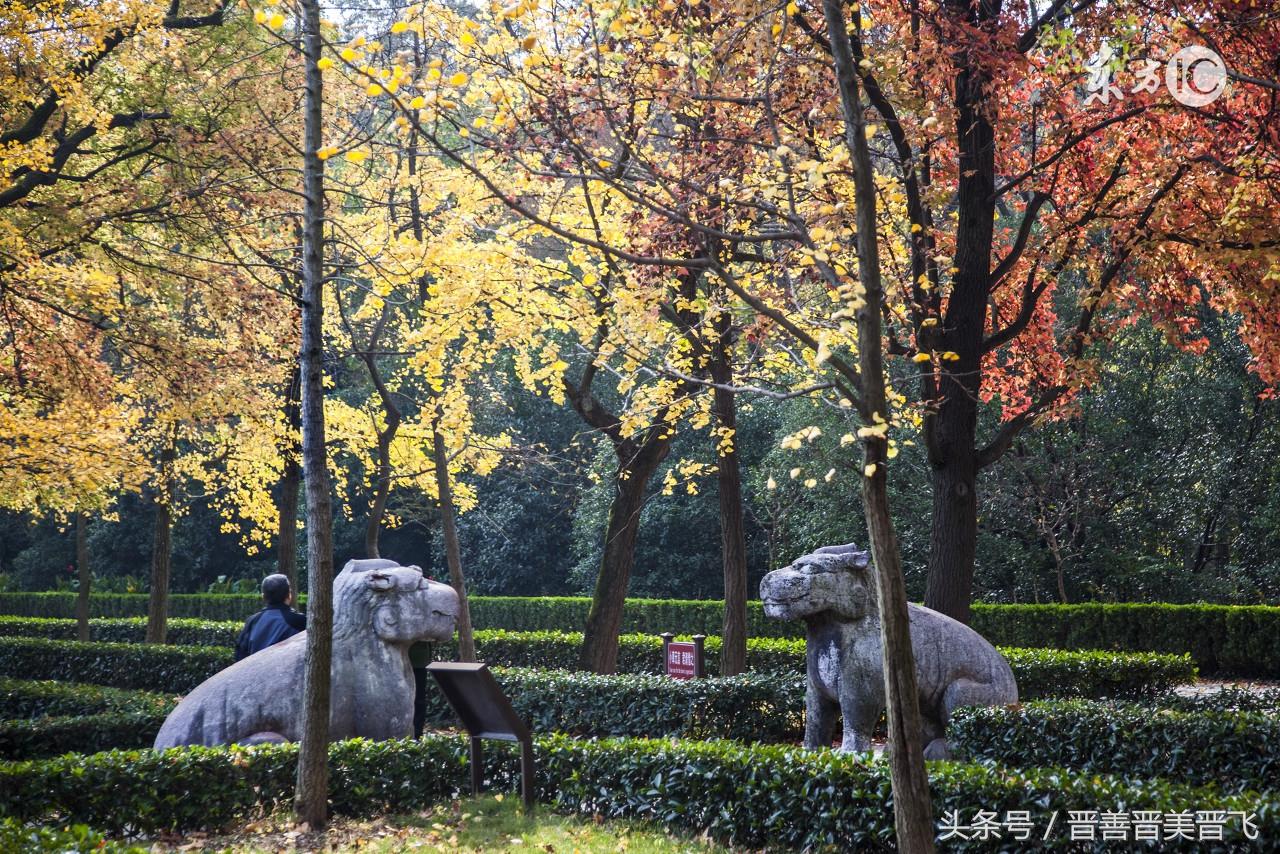

獬豸(xie zhi)是中国古代神话传说中的神兽,体形大者如牛,小者如羊,类似麒麟,全身长着浓密黝黑的毛,双目明亮有神,额上通常长一角,俗称独角兽。“廌”有三名:一曰獬豸;二曰独角兽;三曰神羊。汉代学者杨孚在其专著《异物志》中,对“獬豸”特性的概括最有代表性:“性别曲直。见人斗,触不直者。闻人争,咋(ze音,咬、啃的意思)不正者。”意思是说,獬豸能别曲直,见到有人相斗,它会用犀利之角触去理曲之人;听到有人相争,它会用嘴咬挑起是非的一方。东汉时期的杰出思想家王充在《论衡》中记载了被奉为“中国司法鼻祖”——皋陶用獬豸治狱的传说。考古发现,秦之前文物中的獬豸都是一角羊的造型,牛形獬豸则出现在东汉之后。

獬豸拥有很高的智慧,懂人言知人性。它怒目圆睁,能辨是非曲直,能识善恶忠奸,发现奸邪的官员,就用角把他触倒,然后吃下肚子。它能辨曲直,又有神羊之称,它是勇猛、公正的象征,是司法"正大光明" "清平公正""光明天下"的象征。

作为中国传统法律的象征,獬豸一直受到历朝的推崇。相传在春秋战国时期,楚文王曾获一獬豸,照其形制成冠戴于头上,于是上行下效,獬豸冠在楚国成为时尚。秦代执法御史带着这种冠,汉承秦制也概莫能外。到了东汉时期,皋陶像与獬豸图成了衙门中不可缺少饰品,而獬豸冠则被冠以法冠之名,执法官也因此被称为獬豸,这种习尚一直延续下来。至清代,御史和按察使等监察司法官员都一律戴獬豸冠,穿绣有“獬豸”图案的补服。

显然,獬豸形象是蒙昧时代以神判法的遗迹。进入近代,仍将其视为法律与公正的偶像。从古代“法”字的造字构意上可以得出:獬豸是中国传统法律文化的象征,与“灋”有着不解之缘。

在朔城区法院二楼大厅浅雕獬豸图案,时刻提醒广大法官秉持獬豸精神,公正司法,铸就司法灵魂,用凝炼、朴素的法律语言诠释法律的正义和法官的公正。身着法官袍真正畅舒浩然之正气,用职业法官的良心、理性和智慧捍卫法律的尊严。让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。不断践行不忘初心、司法为民的崇高信念。

寓言:“獬豸辨好”

北宋大文学家苏轼在《艾子杂说》中讲了“獬豸辨好”的寓言故事。一次,齐宣王问艾子道:“听说古时候有一种动物叫獬豸,你熟悉吗?”艾子答道:“尧做皇帝时,是有一种猛兽叫獬豸,饲养在宫廷里,它能分辨好坏,发现奸邪的官员,就用角把他触倒,然后吃下肚子。”艾子停了停接着感慨的说:“如果今天朝廷里还有这种猛兽的话,我想它不用再寻找其它的食物了!”这就将獬豸的能辨是非,引申到了官场,以官员为审视监督的对象。发现奸邪的官员,就用角把他触倒,然后吃下肚子,不用再寻找其它的食物,讽刺当时的官场奸臣和贪官太多了。

“法冠”的来历

春秋战国时,楚王仿照獬豸的形象制成衣冠。秦朝时正式赐给御史作为饰志,后遂称“獬豸冠”。据古文献记载:“侍御史冠獬豸冠”(《秦会要订补》卷十四)。“法冠,一名獬豸冠,铁为柱,其上施珠两枚,为獬豸角形。法官服之。”(《隋书·礼仪志·七》)。汉朝时,廷尉、御吏等都带獬豸冠。獬豸冠,是按獬豸角的形状做成的帽子,古代法官常戴这种帽子,寓意执法公正。故有南北朝时期庾信《正旦上司宪府》诗中 “苍鹰下狱吏,獬豸饰刑官”的名句以及唐朝著名边塞诗人岑参在《送韦侍御归京》诗中“闻欲朝龙阙,应须拂豸冠”的描述。

“法袍”的古今沿袭

补服是明清时是一种饰有品级徽识的官服,作为表官阶、明身份、别贵贱之标志。因其前胸及后背缀有用金线和彩丝绣成的补子,故称。历朝御史大夫、御史中丞、刑部尚书、刑部侍郎、大理卿、大理少卿等为执法之官,其官服也与众不同,均戴獬豸冠,佩青荷莲绶,“补服”前后还绣有獬豸图案,从先秦到明清,“獬豸”形象被当成司法官员廉明正直、执法公正的象征,在各种场合被经常使用并作为监察御史和司法官员等的重要标志。故称“獬豸补服”。 獬豸补服应视为中国古代之法袍。执法官的补服上缀饰神兽獬豸的吉祥图案,足以彰显其执法威仪。现代法袍庄重、严肃,能够充分衬托出新时期中国职业法官公正司法的文明形象。

晋善晋美晋飞头条号感谢郭玉龙先生提供的佳作!

声明: 本文图片来源于“东方IC”,任何网站、报刊、电视台、公司、组织、个人未经东方IC许可,不得部分或全部使用。

-

- 小身材、大威力,Mini14半自动步枪凭啥成为“穷人的突击步枪”

-

2023-12-18 12:02:35

-

- 生命在于运动,但为什么健身大神、运动员,往往寿命比普通人短?

-

2023-12-18 12:00:29

-

- 六脉神剑与一阳指的区别在哪?不在威力差距,金庸改书后给出答案

-

2023-12-18 11:58:23

-

- 3本高收藏职场甜文:理性御姐知名大律师VS腹黑小奶狗作家

-

2023-12-18 11:56:17

-

- 邪不压正百度云盘「HD1280P」「高清720P资源」迅雷1024p磁力链下载

-

2023-12-18 11:54:11

-

- 太原周边所有的水上乐园都在这里,赶紧收藏起来

-

2023-12-18 11:52:06

-

- 慕容皝:慕容复念念不忘的燕国创建人,因为一只兔子而死

-

2023-12-18 11:50:00

-

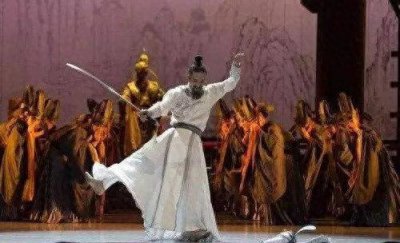

- 《武林外传》南宫残花-一个令人窒息的角色

-

2023-12-18 11:47:54

-

- 王牌北调,43军作为主力军,1969年,为何调往了河南洛阳?

-

2023-12-17 04:28:49

-

- 诗仙李白被列入大唐剑圣,功夫到底怎样?古代剑客都是什么人?

-

2023-12-17 04:26:43

-

- 李云迪嫖娼被抓,“钢琴神话”曾是众多品牌的“座上宾”

-

2023-12-17 04:24:38

-

- “光”回来了!《迪迦奥特曼》恢复上架,一起回顾奥特曼在中国的那些年

-

2023-12-17 04:22:32

-

- 吐血整理,无锡传说中的500强机械厂到底坑不坑?

-

2023-12-17 04:20:26

-

- 「第06集」十部好看又冷门的谍战剧,悬疑烧脑,全看过的人真不多

-

2023-12-17 04:18:20

-

- 祖国,您好,54张不同的国庆手机壁纸送给你

-

2023-12-17 04:16:15

-

- 中国古代最厉害的四大战神到底是哪些?

-

2023-12-17 04:14:09

-

- 文献下载不求人,离开校园网也能优雅地下载国内外文献

-

2023-12-17 04:12:03

-

- 从刘谦春晚魔术《魔壶》遭揭秘说起……

-

2023-12-17 04:09:58

-

- 最美潘金莲一代人心中的经典. 王思懿最美的15张照片

-

2023-12-16 08:39:58

-

- 悦诗风吟绿茶洗面奶真假对比,你确定没被假货坑惨吗?

-

2023-12-16 08:37:52

麦玲玲说大s面相(大s面相克夫还是旺夫)

麦玲玲说大s面相(大s面相克夫还是旺夫) 钱塘江潮水时间表,钱塘江潮水时间表是什么?

钱塘江潮水时间表,钱塘江潮水时间表是什么?